ごみ処理の歴史

最終更新日:令和6年10月28日

この数年で、「SDGs(持続可能な開発目標)」という言葉が浸透してきました。

「SDGs」は、2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193カ国が、2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標です。

17の項目をもとに、「持続可能な社会」を作るため私たちがどのように地球と向き合っていくのか、あらためて考え直そうというものです。

その中でも、私たちの暮らしに身近な問題が「ごみ」です。

「持続可能な社会を築くために何をしたらよいのか」。私たちが考え、行動する時に、先人たちが積み重ねてきた歴史が、道しるべになるかもしれません。

我が国のごみ処理の歴史-清掃法(1954年)制定以前

原始から中世まで

【縄文時代:約13000年前から約2300年前】

集落に住むようになった人びとは、貝殻などのごみ捨て場(貝塚)を定め、ごみを居住空間から遠ざける生活をしていました。

【平安時代:8世紀末から12世紀末】

『延喜式(えんぎしき)』という法令集に、平安京(現在の京都)の生活環境を保つことを目的とした清掃のことばが数多く記されています。

【鎌倉時代:12世紀末から14世紀中頃】

歴史書『吾妻鏡(あずまかがみ)』に、寺や道路の清掃の記述が数多くあります。

集落に住むようになった人びとは、貝殻などのごみ捨て場(貝塚)を定め、ごみを居住空間から遠ざける生活をしていました。

【平安時代:8世紀末から12世紀末】

『延喜式(えんぎしき)』という法令集に、平安京(現在の京都)の生活環境を保つことを目的とした清掃のことばが数多く記されています。

【鎌倉時代:12世紀末から14世紀中頃】

歴史書『吾妻鏡(あずまかがみ)』に、寺や道路の清掃の記述が数多くあります。

近世

【江戸時代:慶長8(1603)年~慶応4(1868)年】

■ 江戸や大阪などの都市が発展し、ごみ処理が大きな問題となりました。

■ 三代将軍 徳川家光(在職:1623年~1651年)は、堀や川、会所地(かいしょち:町単位に作られていた空き地)へのごみ投棄を禁止し、不法投棄の防止に努めました。

■ 四代将軍 徳川家綱(在職:1651年~1680年)は、明暦元(1655)年、深川永代浦(現在の東京都江東区富岡八幡宮付近)をごみ捨て場に指定し、以降1970年代に至るまで、現在の江東区の海辺の低湿地が、江戸・東京のごみの埋め立て処分地として利用されました。

■ 五代将軍 徳川綱吉(在職:1680年~1709年)は、元禄12(1699)年、江戸町奉行に「芥改役(あくたあらためやく)」という不法投棄を取り締まる部署を作り、ごみの投棄と焼却を禁止するお触れを出しました。

■ 江戸時代には、し尿のリサイクルをはじめ、桶を修理する箍屋(たがや)、古着屋、古鉄買い、紙くず買いなど、修理・再生・回収の専門業による循環型社会がかたちづくられ、21世紀の見本のように言われています。

■ 江戸や大阪などの都市が発展し、ごみ処理が大きな問題となりました。

■ 三代将軍 徳川家光(在職:1623年~1651年)は、堀や川、会所地(かいしょち:町単位に作られていた空き地)へのごみ投棄を禁止し、不法投棄の防止に努めました。

■ 四代将軍 徳川家綱(在職:1651年~1680年)は、明暦元(1655)年、深川永代浦(現在の東京都江東区富岡八幡宮付近)をごみ捨て場に指定し、以降1970年代に至るまで、現在の江東区の海辺の低湿地が、江戸・東京のごみの埋め立て処分地として利用されました。

■ 五代将軍 徳川綱吉(在職:1680年~1709年)は、元禄12(1699)年、江戸町奉行に「芥改役(あくたあらためやく)」という不法投棄を取り締まる部署を作り、ごみの投棄と焼却を禁止するお触れを出しました。

■ 江戸時代には、し尿のリサイクルをはじめ、桶を修理する箍屋(たがや)、古着屋、古鉄買い、紙くず買いなど、修理・再生・回収の専門業による循環型社会がかたちづくられ、21世紀の見本のように言われています。

近代

【明治時代:明治元(1868)年~明治45(1912)年】

■ 明治時代になり外国との交易が盛んになると、伝染病対策が緊急の課題となり、水道の整備と し尿やごみなど汚物の処理の重要性が認識され始めました。

■ 公衆衛生の向上を目的に、明治33(1900)年に「汚物掃除法」が制定されました。

・ この法律で、都市のごみ処理事業は、市町村の義務として位置付けられました。

・ 「塵芥(じんかい=ごみ)はなるべくこれを焼却すべし」と定められ、ごみ焼却が我が国の主要な処理方法と位置づけられました。

■ 明治時代になり外国との交易が盛んになると、伝染病対策が緊急の課題となり、水道の整備と し尿やごみなど汚物の処理の重要性が認識され始めました。

■ 公衆衛生の向上を目的に、明治33(1900)年に「汚物掃除法」が制定されました。

・ この法律で、都市のごみ処理事業は、市町村の義務として位置付けられました。

・ 「塵芥(じんかい=ごみ)はなるべくこれを焼却すべし」と定められ、ごみ焼却が我が国の主要な処理方法と位置づけられました。

現代

【昭和20年代】

■ 太平洋戦争終戦後、復興に伴う都市への人口集中によって急増した「都市ごみ」への対応が課題となりました。

■ ごみが、河川・海洋に投棄され、また陸地では処理されないまま野積みされていたために、ハエや蚊の大量発生・伝染病の拡大等の公衆衛生の問題が生じていました。

■ 明治時代に制定された「汚物掃除法」により、都市清掃事業は、市町村の義務とされていましたが、国や都道府県、住民との連携が十分に整備されていなかったため、清掃行政の改革が求められました。

■ 太平洋戦争終戦後、復興に伴う都市への人口集中によって急増した「都市ごみ」への対応が課題となりました。

■ ごみが、河川・海洋に投棄され、また陸地では処理されないまま野積みされていたために、ハエや蚊の大量発生・伝染病の拡大等の公衆衛生の問題が生じていました。

■ 明治時代に制定された「汚物掃除法」により、都市清掃事業は、市町村の義務とされていましたが、国や都道府県、住民との連携が十分に整備されていなかったため、清掃行政の改革が求められました。

館山市の「ごみ処理の歴史」

1950年代~1960年代「公衆衛生の向上の時代」

| 当時の国内事情 |

| 年 | 事 項 | ||

| 昭和29年 (1954) |

4月 | 清掃法が制定されました ○ ごみ、し尿、動物死体などの「汚物」を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、「公衆衛生の向上」を図ることが目的とされました。 ○ 市町村がごみの収集・処分を行う仕組みに加えて、国と都道府県が財政的・技術的援助を行うこと、住民に対しては市町村が行う収集・処分への協力義務があることが定められました。 |

|

| 昭和33年 (1958) |

6月 | 館山市が清掃処理用中型トラック(1.5t)を購入 ○ ごみや側溝清掃の汚泥を収集・運搬しました。  |

|

| 昭和35年 (1960) |

8月 | 館山市が清掃処理用中型トラック(1.5t)を購入 ○ 清掃法に基づき、千葉県知事が指定した特別清掃地域(館山・北条・那古・船形地区)の約1,000世帯を対象に、3台の中型トラックと17人の清掃作業員でごみの収集と処理を実施。収集量は月平均690t。1日1人当たりのごみ排出量は400gでした。 ○ 不法投棄を防ぐために、市街地の5町内会(上須賀6か所、那古浜1か所、船形川名3か所、西町内2か所、新宿浜1か所)が大型ごみ箱を設置しました。  ○ 特別清掃地域以外の地域では、焼却・埋没など、ごみを自己処理することが定められていました。 |

|

| 昭和38年 (1963) |

6月 | 館山市清掃条例を制定しました。 ○ 特別清掃地域におけるごみ出しに、蓋のある容器を使用するよう定め、ポリバケツを使用した定時収集が始まりました。  |

|

1960年代~1970年代「公害問題と生活環境保全の時代」

| 当時の国内事情 |

● ごみの収集・運搬を効率的・衛生的に行うために、「収集作業の機械化」が推進されました。

● 高度経済成長に伴う所得の増加、家電の急速な普及、スーパーマーケットの登場による販売方式や消費行動の変化などにより、大量生産・大量消費型の経済構造が進展し、ごみはさらに急速に増加し、多様となりました。

● 事業所から排出される各種廃棄物、例えば製造工程中に排出される汚泥、合成樹脂のくず、廃油類等は、適切な処理がされないまま廃棄されるなどされていました。

● 建築廃材が大量に排出され、処理できないものが空地・道路などに不法投棄され、社会問題となりましたが、産業廃棄物の問題に対して、清掃法で規定された市町村の処理体制だけでは対応が難しい状況になりました。

| 年 | 事 項 | ||

| 昭和41年(1966) | 3月 | 清潔な衛生都市へ-ごみ焼却施設「正木衛生処理場」の建設に着手 ○ 2月25日の臨時市議会で、正木衛生処理場建設工事請負契約【日本電建(株)】について全会一致で可決。総工費は3,865万円 ○ 建物工事:敷地7,273平方メートル。鉄筋コンクリート鉄骨造2階建718.63平方メートル ○ 炉体工事:佐々木式。1日8時間稼働し、処理量30トン/日。焼却炉は溶鉱炉形  |

|

| 11月 | ごみ焼却施設「正木衛生処理場」の火入れ式 ○ 19日に実施。8カ月の期間で完成。稼働開始は1967年3月から   |

||

| 12月 | 不燃ごみの混合収集の開始(広報12月20日号記事「かわいがってネ 私はゴミ焼くカマド」) ○ わたしの健康を守るため、次のことを守って下さい (1) 混合回収の開始 不燃ごみ(空かん、空びん類)は別の袋に入れ、容器の上に置いて下さい (2) 危険物(スプレー缶等)は絶対に入れないで下さい (3) 砂や泥のようなものは入れないで下さい |

||

| 昭和43年 (1968) |

4月 | 富崎地区(大神宮香取地区を含む)のごみ収集を開始 ○ 清掃法の特別清掃地域外でしたが、0.78平方キロメートルの狭い地区に約600戸約3,000人もの市民が生活し、ごみの自己処理に困っていたため、市がごみ収集を開始しました。収集料金は1か月ポリ容器1個につき60円。 |

|

| 昭和45年 (1970) |

6月 | 市内全人口の約70%を対象にごみ収集を実施 ○ 清掃区域は、清掃法で「特別清掃区域」として県知事から指定されていた北条、館山、那古、船形地区に限られていました。 ○ 館山市の人口は56,106人(昭和45年6月1日現在)。ごみ収集対象地域の人口は38,808人。ごみ収集の対象人口は、全人口の69.2%でした。 ○ 1人1日当たりのごみ量は967グラム。1日の収集量は37.5トン。 ○ 市は、5トンダンプやロードパッカーなどの収集車11台を使って、正木処理場の焼却処理と市内での埋立処理を行っていました。   ○ ただし、7・8月の夏季に限り、旅館・民宿・寮などの観光客から出るごみを対象に、「特別清掃区域」外の地区でも収集を行っていました。 ○ 市は、ごみ収集を全地域で実施していなかったため、負担の公平を図るために、ごみ収集対象地域で、手数料(月60円/1世帯)を徴収していました。 |

|

| 8月 | 不燃ごみの分別収集開始-月1回定期的に ○ 廃品回収業者の減少により、各家庭で不燃ごみの処理に困っていました。そのため市は、混合回収を廃止して、不燃ごみの分別回収(月1回)を始めました。 ○ 各家庭は、危険物(ガラス・空きびん・セトモノの破片)と金物(空き缶・鉄くず)に分別して排出しました。 |

||

| 昭和46年 (1971) |

4月 | 市内全域でごみ収集が始まりました ○ 清掃法に基づき、県知事が指定した「特別清掃地域」に限られていたごみ収集が市内全域で始まり、収集手数料を無料としました。 ○ 可燃ごみ週3回(農村地区は週1回)。不燃ごみは週1回 |

|

| 10月 | 安房郡市広域市町村圏事務組合が、館山市正木衛生処理場内で「館山地区不燃物処理場」の運営を開始 ○ 安房郡市広域市町村圏事務組合は、同時に「鋸南地区不燃物処理場」(鋸南町)、「長狭地区不燃物処理場」(鴨川市)、翌年3月に「朝夷地区不燃物処理場」(現在の南房総市千倉町)の運営を開始し、安房郡市11市町村の共同処理事務として、不燃ごみの処理を行いました。  |

||

| 12月 | 清掃法が全面的に改正され「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定されました ○ 廃棄物が「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに区分され、一般廃棄物については従来どおり市町村に処理責任がある一方、産業廃棄物については排出事業者に処理責任があることが、新たに規定されました。 ○ 公衆衛生問題対策としての廃棄物処理に加え、公害問題への取組も含めた「生活環境の保全」を目的とすることが明示されました。 |

||

| 昭和47年 (1972) |

9月 | 館山市清掃条例を全面的に改正し「館山市廃棄物の処理および清掃に関する条例」を制定しました。 ○ 清掃条例では、家庭から出るごみも、事業所から出るごみも、「汚物」として処理していましたが、「産業廃棄物」を明文化し、産業廃棄物の増加などの実状に対処できるようにしました。 |

|

| 昭和50年 (1975) |

3月 | 正木衛生処理場に10トン焼却炉を1炉増設 ○ 処理能力を2炉合計で40トン/日に増強しました |

|

| 昭和51年 (1976) |

7月 | ごみ処理手数料を有料に ○ 可燃ごみ週3回収集地域:1世帯月200円、同週1回収集地域:1世帯月100円 |

|

| 12月 | ごみ収集に回転式塵芥収集車(パックマスター)2台を導入 ○ 収集の合理化を目指し、12台の収集車中、2台を新型に切り替えました。  |

||

| 昭和54年 (1979) |

7月 | 新処理場建設が急務-ごみと闘う、1日 可燃ごみ51トン、不燃ごみ9トンを処理-(広報12月20日号記事) 〇 正木衛生処理場の焼却能力は40トン/日。燃やしきれないごみは、市内で埋め立て処理をしていました。   |

|

1980年代~1990年代「循環型社会の構築の時代」

| 当時の国内事情 |

● 国は、昭和46(1971)年に「一般廃棄物処理施設に関する構造基準」、昭和52(1977)年に「一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る構造基準」定め、廃棄物処理施設国庫補助金制度により、構造基準に適合する施設の整備を後押ししました。

● ごみの収集では、公害防止、焼却効率、合理的処理・処分の見地から、可燃ごみと不燃ごみの分別収集が推進されました。

● 大型化した家電製品など、適正処理が困難な廃棄物の出現や容器包装の使用が広がるなど、廃棄物の種類がより一層多様化しました。ペットボトルが普及し始めたのがこの時期です。

● 廃棄物の急増により、各地で最終処分場の残余容量がひっ迫し、抜本的解決を図るため、施策の重点が「ごみの排出量そのものの抑制」へと移行しました。

● 平成3(1991)年の「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)をはじめに、各種リサイクル法が制定され、再生利用の取組みが進展しました。

| 年 | 事 項 | ||

| 昭和56年(1981) | 6月 | 不燃ごみの「金属類」と「ガラス類」の分別収集を開始 〇 不燃ごみを「金属類」と「ガラス類」に分けて収集。ガラス類は第2・4週、そのほかの週が金属類。 |

|

| 昭和57年 (1982) |

7月 | 新ごみ焼却施設「館山市清掃センター」建設工事着工 | |

| 昭和59年 (1984) |

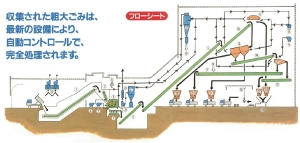

10月 | 新ごみ焼却施設「館山市清掃センター」竣工 〇 総工費:約17億円 〇 焼却能力 50t/日(16h)×2基 准連続焼却式 〇 施設概要:鉄筋コンクリート3階建て、延床面積 2,527平方メートル   |

|

| 昭和60年 (1985) |

3月 | 「館山市一般廃棄物最終処分場」完成 ○ 清掃センターで処理された焼却灰とがれき類を埋立処分する施設 ○ 埋立容量:60,000立方メートル 10年間の使用を見込み ○ 総工費:約8,942万円 |

|

| 安房広域市町村圏事務組合「粗大ごみ処理施設」完成 ○ 安房広域市町村圏事務組合は、4地区(鋸南、館山、朝夷、長狭)の「不燃物処理場」を廃止し、館山市清掃センター内の「粗大ごみ処理施設」で、安房郡市11市町村の共同処理事務を開始しました。 ○ 総工費:4億4,000万円 ○ 処理能力:50t/日(5h) ○ 施設概要:鉄筋コンクリート造、延床面積 約787平方メートル   |

|||

| 昭和62年 (1987) |

5月 | 「クリーン&ビューティフル運動(C&B運動)」開始 ○ 「環境美化」「河川浄化」など清潔で美しいまちづくりを進める運動  平成2年のC&B運動 |

|

| 平成元年 (1989) |

4月 | 不燃ごみ収集を民間業者に委託しました | |

| 平成2年 (1990) |

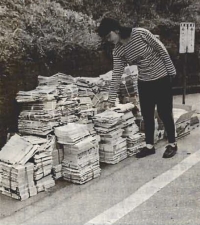

4月 | 古紙類【新聞、雑誌、ダンボール】の分別回収を開始しました(民間業者への委託)

|

|

| 平成3年 (1991) |

10月 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の一部改正 ○ 「廃棄物の排出抑制」と「分別・再生(再資源化)」が法律の目的に加わりました。 |

|

| 平成7年 (1995) |

2月 | 「館山市一般一般廃棄物最終処分場」の一部かさ上げ工事完了 ○ 埋立容量:60,000立方メートルから74,200立方メートルへ |

|

| 平成9年 (1997) |

4月 | 飲料用紙パックの分別収集を開始(民間業者への委託) | |

| 平成10年 (1998) |

3月 | 「館山市まちをきれいにする条例-ポイ捨て禁止条例-」を制定 ○ ごみのポイ捨てをしない環境や意識を地域全体で創り上げていくために、市と事業者、市民、土地所有者・管理者の役割を定めました。 |

|

| 平成11年 (1999) |

10月 | 「館山市一般一般廃棄物最終処分場」のかさ上げ工事完了 ○ 埋立容量:74,200立方メートルから119,200立方メートルへ ○ 高度水処理施設を設置:ダイオキシン、重金属を除去 ○ 総事業費:約5億5,700万円  |

|

2000年代~「循環型社会の構築の時代」

| 当時の国内事情 |

● 20世紀の「大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システム」から脱却し、天然資源の消費を抑制し、環境負荷の低減による「循環型社会」の構築が、本格的に進展していきました。

| 年 | 事 項 | ||

| 平成12年 (2000) |

5月 | 「家庭用生ごみ処理機等購入費補助制度」を開始 ○ 対象期間:平成15年3月31日まで |

|

| 6月 | 循環型社会形成推進基本法が制定されました ○ 「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至るまで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない「循環型社会」の形成の姿が明示されました。 ○ 資源の循環的利用と廃棄物処理についての優先順位((1) 発生抑制、(2) 再使用、(3) 再生利用、(4) 熱回収、(5) 適正処分)が法定化され、循環型社会の形成に向けた基本原則が示されました。 |

||

| 平成13年 (2001) |

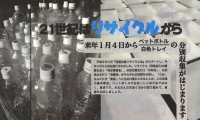

1月 | ペットボトル、白色トレイの分別収集を開始(民間業者に委託)

広報 平成12年10月15日号 |

|

| 4月 | 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の施行により、家電4品目(テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機・エアコン)のごみ搬出場所からの収集を廃止 | ||

| 平成14年 (2002) |

7月 | 可燃ごみの「ごみ指定袋制」を開始 ○ ごみの「減量化」、「分別」、「再資源化」と、「費用負担の公平化」を図ることを目的としました。 ○ 「ごみ指定袋」は45ℓ(1枚30円)、20ℓ(1枚20円)、それぞれ10枚単位で、4月15日から市内の小売店で販売を始めました。袋は無色・青字。 |

|

| 12月 | 館山市清掃センター焼却灰の「エコセメント化」を外部委託により開始 | ||

| 平成15年 (2003) |

3月 | ダイオキシン対策のため館山市清掃センターに「バグフィルター」を設置する工事が完了 | |

| 10月 | 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)の施行により、「パソコン」のごみ搬出場所からの収集を廃止 | ||

| 平成16年 (2004) |

4月 | 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の改正による対象品目の拡大により、「電気冷凍庫」のごみ搬出場所からの収集を廃止 | |

| 平成19年(2007) | 4月 | 館山市清掃センター焼却灰の「エコセメント化」を「溶融固化処理(スラグ化)」に変更 | |

| 平成20年 (2008) |

4月 | 祝日「ハッピーマンデー」のごみ収集を開始 ○ 国民の祝日に関する法律の改正により、一部の祝日が土曜・日曜と合わせて3連休になるよう月曜日に移行したことに伴い、月曜日に限り、祝日のごみ収集を開始しました。 |

|

| 「家庭用生ごみ処理機等購入費補助制度」を開始 ○ 対象期間:平成22年3月31日まで |

|||

| 館山市清掃センター焼却灰の外部委託による埋立処分を開始 | |||

| 平成21年 (2009) |

1月 | 可燃ごみ「ごみ指定袋」のごみ処理手数料を改定 ○ 45ℓ(1枚30円から50円に)、20ℓ(1枚20円から30円に)、10ℓ(新設:1枚20円)。袋は無色・青字。10枚1組。 |

|

| 改正容器包装リサイクル法の完全実施により、「プラスチック製容器包装」、「発泡スチロール」、「白色トレイ」の分別収集を開始(民間業者に委託) | |||

| 4月 | 可燃ごみ収集・運搬業務(一部)の民間業者への委託を開始 | ||

| 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の改正による対象品目の拡大により、「液晶・プラズマテレビ」、「衣類乾燥機」のごみ搬出場所からの収集を廃止 | |||

| 平成23年 (2011) |

4月 | 可燃ごみ収集回数を、週3回から週2回に変更 ○ 収集回数の変更にあわせて、日曜日・元旦を除くすべての祝日のごみ収集を開始しました。 |

|

| 平成25年 (2013) |

4月 | 粗大ごみ収集の有料化を開始 ○ 45リットルの袋に入らない大きさのもの(30cm×30cm×50cm以上)を「粗大ごみ」とし、1点の収集につき500円の「粗大ごみ処理券」の貼付を必要としました。 |

|

| 平成27年 (2015) |

4月 | 「発泡スチロール」、「白色トレイ」の分別区分を変更し「プラスチック製容器包装」として一括回収を開始 | |

| 平成29年 (2017) |

4月 | 可燃ごみ「ごみ指定袋」のごみ処理手数料を改定 ○ 45ℓ(1枚50円から60円に)、30ℓ(新設:1枚40円)、15ℓ(新設:1枚20円)。20ℓ及び10ℓは廃止。袋は黄色・黒字。10枚1組。 |

|

| 令和3年 (2021) |

3月 | 令和元年房総半島台風等の被害により発生した災害廃棄物の処理事業完了 ○ 令和元年9月の発災から約1年7カ月の期間で完了。 ○ 事業費:約19億2,300万円 ○ 災害廃棄物処理量:17,446トン |

|

| 「館山市災害廃棄物処理計画」を策定 ○ 災害への事前の備え及び初動期から復旧・復興期までの一連の災害廃棄物処理対策をとりまとめました。 |

|||

| 令和5年 (2023) |

4月 | 清掃センターへごみを持ち込む際のごみ処理手数料を改定 ○無料区分を廃止 |

|

| 陶磁器類の分別区分を「金属類」から「ガラス類」に変更 | |||

| 館山市清掃センターマテリアルリサイクル設備稼働 | |||

関連リンク

- このページについてのお問い合わせ

-

建設環境部環境課一般廃棄物係

住所:〒294-8601

千葉県館山市北条1145-1

電話:0470-22-3354

FAX:0470-23-3116

E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp