館山海軍航空隊関係

最終更新日:令和6年8月22日

第1次世界大戦(1914~1919年)では、飛行機などの、それまでの戦争にはなかった機械が、兵器として使われました。

そして、昭和5年(1930)、海軍5番目の実戦航空部隊として、館山海軍航空隊がつくられました。それから、1945(昭和20)年の終戦までの間、館山市香(こうやつ)から沼にかけての一帯には、航空機の修理、部品の補給などをおこなった第2海軍航空廠館山補給工場、食糧・衣服・燃料などを補給した横須賀軍需部館山支庫関係の施設など、さまざまな軍事施設がつくられました。

旧館山海軍航空隊の基地は、現在、海上自衛隊館山航空基地として使われています。

そして、昭和5年(1930)、海軍5番目の実戦航空部隊として、館山海軍航空隊がつくられました。それから、1945(昭和20)年の終戦までの間、館山市香(こうやつ)から沼にかけての一帯には、航空機の修理、部品の補給などをおこなった第2海軍航空廠館山補給工場、食糧・衣服・燃料などを補給した横須賀軍需部館山支庫関係の施設など、さまざまな軍事施設がつくられました。

旧館山海軍航空隊の基地は、現在、海上自衛隊館山航空基地として使われています。

旧館山海軍航空隊の正門と本部庁舎(昭和10年)

館山海軍航空隊赤山地下壕跡

館山海軍航空隊赤山地下壕跡は、全長約1.6kmと全国的にみても大規模な防空壕で、館山市を代表する戦争遺跡です。

建設時期については、1930年代半ば頃に工事がはじめられたとする説もありますが、このような大規模な地下壕が昭和16年(1941)の太平洋戦争開戦以前につくられた例はないとされます。また、当時の軍部が本格的に防空壕をつくりはじめたのは、昭和17年(1942)以降であるという歴史的な事実もあります。

当時、全国各地に建設された大規模な地下壕の壕と壕の間隔は、一般的には10~20m以上(長野市松代大本営象山壕は25m)であるとされていますが、この地下壕は5~10mと間隔が狭くなっています。

また、この地下壕の建設に携わった旧館山海軍航空隊兵士の複数の証言から、昭和19年(1944)以降に建設工事が開始されたことや、昭和20年(1945)8月15日の終戦の日まで工事が行われ、未完成であること等が明らかになってきています。

館山海軍航空隊赤山地下壕が防空壕として建設され、かつ一部が使用されていたことは、防衛庁防衛研究所所蔵の「館山航空基地次期戦備施設計画位置図」の赤山地下壕の位置に「館空自力発電所」、「工作科格納庫」、「館空応急治療所」という記載があることや、内部にある発電施設跡、終戦間際にこの壕の中で実際に館山海軍航空隊の事務を行った、あるいは病院施設があったなどの証言から知ることができます。

館山海軍航空隊赤山地下壕跡

建設時期については、1930年代半ば頃に工事がはじめられたとする説もありますが、このような大規模な地下壕が昭和16年(1941)の太平洋戦争開戦以前につくられた例はないとされます。また、当時の軍部が本格的に防空壕をつくりはじめたのは、昭和17年(1942)以降であるという歴史的な事実もあります。

当時、全国各地に建設された大規模な地下壕の壕と壕の間隔は、一般的には10~20m以上(長野市松代大本営象山壕は25m)であるとされていますが、この地下壕は5~10mと間隔が狭くなっています。

また、この地下壕の建設に携わった旧館山海軍航空隊兵士の複数の証言から、昭和19年(1944)以降に建設工事が開始されたことや、昭和20年(1945)8月15日の終戦の日まで工事が行われ、未完成であること等が明らかになってきています。

館山海軍航空隊赤山地下壕が防空壕として建設され、かつ一部が使用されていたことは、防衛庁防衛研究所所蔵の「館山航空基地次期戦備施設計画位置図」の赤山地下壕の位置に「館空自力発電所」、「工作科格納庫」、「館空応急治療所」という記載があることや、内部にある発電施設跡、終戦間際にこの壕の中で実際に館山海軍航空隊の事務を行った、あるいは病院施設があったなどの証言から知ることができます。

館山海軍航空隊赤山地下壕跡

館山海軍航空隊掩体壕

館山海軍航空隊は、海軍5番目の航空隊(昭和20年(1945)の終戦の時には、54の海軍航空隊があった)として、昭和5年(1930)にできました。

そのあと、現在の館山市沼から香(こうやつ)にかけての地区には、射撃場跡や、飛行機の部品や弾薬、食料、燃料などを保管するための倉庫や、この「掩体壕(えんたいごう)」などさまざまな建物がつくられました。

昭和14年(1939)の記録によると、館山海軍航空隊には、97式艦上攻撃機を中心に124機の飛行機がありました。この時の、館山海軍航空隊の役割は、中国で行われていた戦争に飛行機を送ることでした。

しかし昭和16年(1941)に、日本とアメリカが戦争をはじめると、館山海軍航空隊は、東京、東京湾、太平洋岸を守るための基地として使われました。戦争が終ったあとに、日本軍からアメリカ軍に渡された記録によると、終戦の時には、零戦、紫電など41機の飛行機しか残っていませんでした。

この「掩体壕」は、アメリカ軍の飛行機に爆弾を落とされても飛行機を守ることができるよう、全体が分厚いコンクリートで固められています。館山海軍航空隊と洲ノ埼海軍航空隊の周辺には40以上の掩体壕がつくられましたが、現在残っているのは、宮城と、香に残っている大型の掩体壕の2つだけです。

館山海軍航空隊宮城掩体壕

そのあと、現在の館山市沼から香(こうやつ)にかけての地区には、射撃場跡や、飛行機の部品や弾薬、食料、燃料などを保管するための倉庫や、この「掩体壕(えんたいごう)」などさまざまな建物がつくられました。

昭和14年(1939)の記録によると、館山海軍航空隊には、97式艦上攻撃機を中心に124機の飛行機がありました。この時の、館山海軍航空隊の役割は、中国で行われていた戦争に飛行機を送ることでした。

しかし昭和16年(1941)に、日本とアメリカが戦争をはじめると、館山海軍航空隊は、東京、東京湾、太平洋岸を守るための基地として使われました。戦争が終ったあとに、日本軍からアメリカ軍に渡された記録によると、終戦の時には、零戦、紫電など41機の飛行機しか残っていませんでした。

この「掩体壕」は、アメリカ軍の飛行機に爆弾を落とされても飛行機を守ることができるよう、全体が分厚いコンクリートで固められています。館山海軍航空隊と洲ノ埼海軍航空隊の周辺には40以上の掩体壕がつくられましたが、現在残っているのは、宮城と、香に残っている大型の掩体壕の2つだけです。

館山海軍航空隊宮城掩体壕

城山砲台

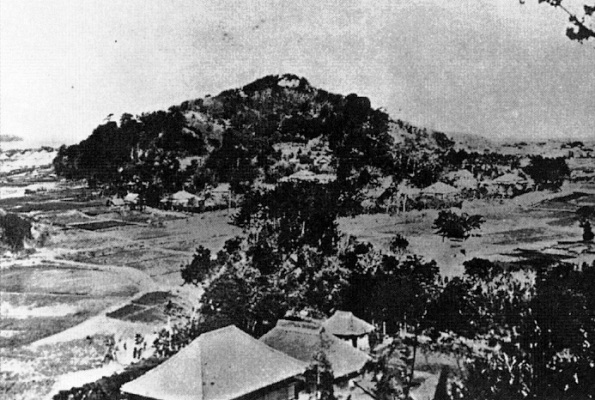

現在館山城(八犬伝博物館)がある城山の山頂は、第二次大戦中に高射砲陣地として高角砲4門が設置されたため、7メートルほど削られました。また、周辺も著しく破壊されています。城山公園内には、砲座跡や海軍用地標柱、弾薬庫などが残されています。

砲台建設前(昭和初期)の城山

砲台建設前(昭和初期)の城山

- このページについてのお問い合わせ

-

教育委員会教育部生涯学習課文化財係

住所:〒294-0045

千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内

電話:0470-22-3698

FAX:0470-22-6560

E-mail:syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp