1 研究主題

数学的な考え方を育てる算数科授業の創造

~表す・説明する算数的活動を通して~

2 主題設定の理由

(1)今日の教育課題から

21世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代であると言われている。昨今、知識基盤社会化が急速に進んできたことにより、国際競争が一層加速し、また、異なる文化や文明との共存や国際協力の必要性が増大してきている。このような状況において、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を重視する「生きる力」をはぐくむことがますます重要になっている。

OECD(経済協力開発機構)のPISA調査など各種の調査から、我が国の児童生徒については、

①思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題、知識・技能を活用する問題に課題

②読解力で成績分布の分散が拡大しており、その背景には家庭での学習時間などの学習意欲 学習週間・生活習慣に課題

③自分への自信の欠如や自らの将来への不安、体力の低下といった課題

があることが見られた。

新学習指導要領では、「言語教育の充実」とともに「理数教育の充実」が掲げられ、体験的活動や反復学習を充実させ、基礎的・基本的な知識・技能を定着させるとともに、身につけた知識・技能を生活や他教科の学習に活用することの重要性が挙げられている。

確かな学力の獲得を図るためには、児童が学習活動の中で、何が問題となっているか、それを解決するにはどうしたらよいかわかることが必要不可欠である。また、今までに身についた知識をもとに、問題解決をしていくことが重要である。問題を自力で解決してこそ初めて学力が高まったとも言える。そして、身についた知識をもとに実際に自分で考え、解決できたという経験は自信になり、算数に対する意欲も高まるであろう。

さらに、問題解決をする上で自らの思考を根拠を明らかにし、体系的に考え表すこと(数学的な考え方)は他者にどう考えたのか伝えることができだけではなく、自らの考えを深化させ、整理していくことにもつながり、学力を一層確かなものにしていく。そして、それらに関する活動のすべてが算数的活動であり、指導過程に合わせ、効果的に活用していくことが求められる。

そこで、本校では、表す・説明する算数的活動に重点を置き、自分の考えについて根拠を明らかにして表す力(数学的な考え方)を育てるために、本研究主題を設定した。

(2)学校教育目標から

【学校教育目標】

変化する社会の中で、自ら学び、心豊かに、たくましく生き抜く子どもの育成

【かしこく・やさしく・たくましく】

重点 ○学習規律の確立 ○学力の向上

○学校・学年・学級集団づくり

○体力づくりの日常化 ○安全指導の充実

【教師力の向上】

1.指導の手立ての多様化

2.子どものよさの発見と伸長

3.教育活動の創意工夫と実践・改善

4.自己研鑽と授業研究の継続と質の向上

5.全職員の連携と協力・協同 |

本校では、「かしこく やさしく たくましく」を合い言葉に、「よく考え、自ら学ぶ子」「思いやりがあり、協力して活動できる子」「健康で元気な子」の育成を目指している。

算数の学習において「よく考える」ためには、まず、課題が何であるかをつかむことが大切であり、課題を解決するための基礎的な知識がなければ「よく考える」ことはできない。 学力向上推進委員会が行っている、週2回の算数チャレンジで基礎的・基本的な知識・技能を確かなものにさせたい。その知識・技能があってこそ、初めて自分の力で問題解決ができるようになると考える。その知識・技能を基盤として、問題を解決していく中で、自分の考えをしっかり表せし、説明をすることをさせていきたい。自分の考えを表すこと、説明することは、児童の知識を深化させ、一層確かなものにしていけると考える。

自らの力で問題を解決をし、その思考を道筋を立てて表していくことは変化の激しい社会の中でたくましく生き抜くための基盤になると考え、学校教育目標の具現化の一つとして本研究を位置づけた。

(3)児童の実態から

本校では、算数の学力に個人差が大きく、自力で課題解決できず、児童に二極化の傾向が表れてきたことから、一昨年度より算数科の研究を進めている。

昨年度は『数学的な考え方を育てる算数科授業の創造~算数的活動の効果的な活用を通して~』を主題として研究を行い、基礎的な技能の一層の定着を図るため、週2回に算数チャレンジプリントを実施した。

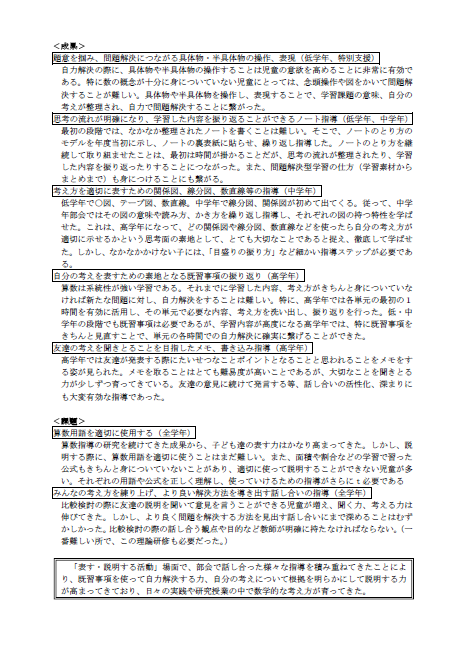

昨年度の児童の学力状況を千葉県標準学力検査の結果で見ると、総得点においては、学年間での差が見られるものもあるが、県平均を上回った学年が多かった。特に「知識・理解」「技能」では、県平均を大幅に上回った学年もあり、基礎的な知識・技能が身についてきていると言える。観点別に見ても「数学的な考え方」で、ほとんどの学年が県平均を上回っていることから、「数学的な考え方」が身についてきていることが伺える。

また、普段の授業の中と併せて児童の実態を捉えていくと以下のことが挙げられる。

①

「知識・理解」「技能」はほとんどの学年で県平均を上回る。

②

算数の学習意欲が上向いてきている。

③

算数用語や既習事項を使って説明する力は個人差が大きい。

一昨年度からの研究の成果もあり、算数の学力は向上してきている。自分の考えを要点をまとめて書いたり、わかりやすく説明したりするまでには至っておらず、今後は、さらに論理的に考えたり、説明したりすることが求められている。

そこで、今年度はこれまでの研究を基に、児童が表す・説明する算数的活動を通して、児童の論理的思考力を高めていく授業を目指していくことをねらいとし、算数の学力をさらに高めていきたいと考える。また、今年度も学年の枠を取り払い、実態に即した反復練習を朝のフレッシュタイムに継続して行うこと(算数チャレンジプリント)を通して、児童の計算力をさらに向上させ、基礎的・基本的な知識・技能を一層定着させたいと考える。

3 主題についての基本的な考え方

【数学的な考え方とは】

根拠を明らかにし道筋を立てて体系的に考えること。

言葉や数、式、図、表、グラフなどの相互の関連を理解し、それらを適切に用いて問題を解決したり、自分の考えを分かりやすく説明したり、互いに自分の考えを表現し伝え合ったりすること。 |

【算数的活動とは】

児童が目的意識を持って主体的に取り組む算数にかかわりのある様々な活動。 |

| 算数的活動について |

算数的活動の3つの目的(指導要領から)

①基礎的・基本的な知識・技能を確実に身につける。

②思考力・判断力・表現力等を高める。

③算数を学ぶことの楽しさや意義を実感する。 |

算数的活動の分類

○具体物を用いて数量や図形についての意味を理解する活動

○知識・技能を実際の場面で活用する活動

○問題解決の方法を考え、説明する活動 |

|

| ☆指導要領に具体的に示された「算数的活動」 |

| 1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

| 説明する |

| 図形をかく・作図する・形を作る |

見つける |

| 調べる |

| 数える |

見つける |

比べる |

判断する |

活用する |

問題を解決する |

| 比べる |

見当をつける |

表す |

実測する |

|

| 表す |

表す |

調べる |

敷きつめる |

|

|

|

|

|

調べる |

|

|

4 研究のねらい

児童の数学的な考え方を育てるために、表す・説明する活動を重点に置いた算数科授業の在り方を探る。

5 めざす子ども像

○進んで問題を解決しようとする子

◎自分の考え方を分かりやすく表現できる子

○基礎的・基本的な知識及び技能を身につけている子

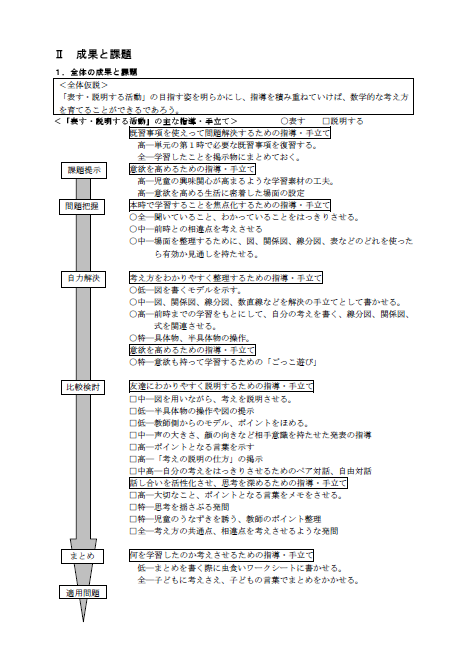

6 研究仮説

表す・説明する活動に対する活動に対する目指す姿を明らかにし、指導を積み重ねていけば、数学的な考え方を育てることができるであろう。

7 研究の内容・方法

・児童に数学的な考え方を身につけさせるために、表す・説明する算数的活動についての理 論研修を行う。

・研究仮説や手立てを設定し日常実践の充実を図る。

(ノートの書き方、説明の仕方などを系統的に示し、日常的に実践していく。)

・講師招聘の授業研究を行い、表す・説明する算数的活動の在り方について検証する。

・日常実践や学力テストの結果などから研究のまとめを行い、成果と課題を明らかにする。・表現力の育成の土台となる基礎・基本の定着を図るために、学力向上推進委員会と連携を 図りながら、フレッシュタイムに算数チャレンジプリントを実施する。

8 年間研究計画

| 月 |

日 |

形式 |

研 修 内 容 |

| 4 |

23 |

全体 |

・本年度の研修の方向①・研究主題・組織作り・年間研修計画 |

| 5 |

9 |

全体 |

・本年度の研修の方向②・研究仮説・めざす子ども像 |

16

|

部会 |

・めざす子ども像、仮説、手立て、講師要請、研究授業 |

| 30 |

全体 |

・各部会からの報告・共通理解・指導案形式検討 |

| 6 |

6 |

全体 |

・研究全体計画 |

| 13 |

部会 |

・研究授業に向けた取り組み

・授業研究(要請訪問)の実施 |

| 20 |

部会 |

| 27 |

部会 |

| 7 |

4 |

部会 |

|

| 11 |

全体 |

・夏季休業中の研修について提案 |

| 8 |

|

部会 |

・部会の計画に従って教材研究,指導案検討 |

| 個人 |

・各種研修会への参加,教材研究

・部会の計画に従って |

| 全体 |

・未定 |

| 9 |

5 |

全体 |

・2学期の見通し・研修報告

※授業研究に向けた取り組み

授業研究(要請訪問)の実施 |

・紀要原稿形式、分担提案

・今年度の研修の成果と課題 |

| 12 |

部会

全体

個人 |

| 19 |

| 10 |

3 |

| 10 |

| 17 |

| 24 |

| 31 |

| 11 |

1 |

| 14 |

| 21 |

| 28 |

| 12 |

5 |

| 19 |

| 1 |

17 |

部会 |

・今年度の研修の成果と課題 |

| 24 |

全体 |

・今年度の研修の成果と課題 |

| 31 |

個人 |

・紀要原稿作成・推敲 |

| 2 |

6 |

全体 |

・教育課程の見直し① |

| 13 |

全体 |

・教育課程の見直し② |

| 27 |

全体 |

・今年度の反省・次年度の方向性 |

PDFはこちらから |