【県指定有形文化財】観世音経及び孔雀王咒経 附 那古寺文書

最終更新日:平成28年9月28日

指定名称

観世音経及び孔雀王咒経 附 那古寺文書

(かんぜおんきょうおよびくじゃくおうじゅきょう つけたり なごじもんじょ)

(かんぜおんきょうおよびくじゃくおうじゅきょう つけたり なごじもんじょ)

種別

千葉県指定有形文化財《書跡典籍等》

指定日

平成21年(2009)3月17日

所在地

館山市那古1125

所有者

那古寺

概要

【員数】2巻附1巻

【説明】

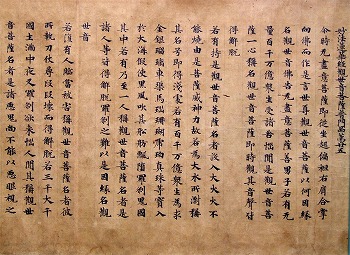

観世音経は、書写時期を示す奥書等はありませんが、奈良時代前期の写経と考えられています。完全な形の観世音経の遺品としては現時点で最古であり、あわせて流布本にあるはずの偈頌(ゲジュ)がこの経にはない点でも注目されています。

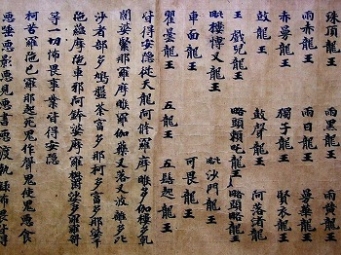

孔雀王咒経は全文ではなく、4紙のみが残されています。最後の1紙は別経であり、3紙が孔雀王咒経ですが、本文は連続していません。弘法大師筆という由来があることから、信仰の拠り所やその他の用途に供されるために幾度も切り取られ、後に改めて紙継されたことが推測されます。奈良時代後期の書写と考えられます。

孔雀王咒経は、永禄8年(1565)古河公方足利晴氏(こがくぼうあしかがはるうじ)の子家国(いえくに)が那古寺第26世有藩(ゆうはん、里見氏出)へ寄進したものです。晴氏は北条氏と抗争しており、晴氏の子家国らは、里見義弘のもとへ逃れていました。永禄6~7年(1563~1564)に北条氏と里見氏が国府台で合戦に及び、里見氏は大敗します。永禄8年は里見氏が苦境に立たされていた時期で、一切の除災と諸願成就が叶うという孔雀王咒経寄進の背景が窺われます。

附の那古寺文書は明治18年(1885)に内閣修史局が那古寺を訪問調査し、翌年5点の古文書が1巻の巻子に合巻されて寺へ返却されたものです。孔雀王咒経を那古寺に寄進した際の足利家国の寄進状がこの中に納められています。

【説明】

観世音経は、書写時期を示す奥書等はありませんが、奈良時代前期の写経と考えられています。完全な形の観世音経の遺品としては現時点で最古であり、あわせて流布本にあるはずの偈頌(ゲジュ)がこの経にはない点でも注目されています。

孔雀王咒経は全文ではなく、4紙のみが残されています。最後の1紙は別経であり、3紙が孔雀王咒経ですが、本文は連続していません。弘法大師筆という由来があることから、信仰の拠り所やその他の用途に供されるために幾度も切り取られ、後に改めて紙継されたことが推測されます。奈良時代後期の書写と考えられます。

孔雀王咒経は、永禄8年(1565)古河公方足利晴氏(こがくぼうあしかがはるうじ)の子家国(いえくに)が那古寺第26世有藩(ゆうはん、里見氏出)へ寄進したものです。晴氏は北条氏と抗争しており、晴氏の子家国らは、里見義弘のもとへ逃れていました。永禄6~7年(1563~1564)に北条氏と里見氏が国府台で合戦に及び、里見氏は大敗します。永禄8年は里見氏が苦境に立たされていた時期で、一切の除災と諸願成就が叶うという孔雀王咒経寄進の背景が窺われます。

附の那古寺文書は明治18年(1885)に内閣修史局が那古寺を訪問調査し、翌年5点の古文書が1巻の巻子に合巻されて寺へ返却されたものです。孔雀王咒経を那古寺に寄進した際の足利家国の寄進状がこの中に納められています。

- このページについてのお問い合わせ

-

教育委員会教育部生涯学習課文化財係

住所:〒294-0045

千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内

電話:0470-22-3698

FAX:0470-22-6560

E-mail:syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp