ひとり親家庭等医療費等助成制度

最終更新日:令和6年12月20日

ひとり親家庭等医療費等助成制度とは

ひとり親家庭等の福祉の増進をはかるため,医療費の一部を助成する制度です。

対象者

18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護しているひとり親家庭の父または母及び児童(父母のいない児童や障害児施設に利用契約によって入所している児童を含む)のほか、父母にかわってその児童を養育している人で次の受給要件に該当する人が支給対象者です。

※ 所得制限があります。

※お子様には原則として「子ども医療費助成受給券」を発行しておりますが、「ひとり親家庭等医療費等受給券」をお使い頂いた方が有利である場合には、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を発行しています(詳細はこのページ下部のQ&AのQ3をご覧ください)。

※一定以上の障害を有する児童は20歳の誕生日の前日まで対象になります。

【受給要件】

医療保険各法の規定による被保険者,組合員,加入者または被扶養者であり、館山市に住所を有し、次のいずれかに該当すること。

1 現に婚姻をしていない人(事実上婚姻していると認められる場合は資格要件に該当しません)

2 配偶者が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある人

3 配偶者の生死が1年(死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合3ヶ月)以上明らかでない人

4 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人

5 DV防止法による命令を申し立て,配偶者にその命令が発せられた人

6 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている人等

※ 上記資格要件に該当する場合であっても,次のような場合は資格要件に該当しません。

1 生活保護法による保護を受けている人(医療扶助を受けている人)

2 里親の方、里親に委託されている人

3 通所により利用する施設を除き、児童福祉法その他の法令による施設に措置で入所している人

4 児童福祉法その他の法令による施設に利用契約で入所している児童の父・母,または養育者

対象となる医療費について

| 適用開始年月日 | 令和2年11月1日 | ||

| 対象となる医療費 | 健康保険が適用となる医療費 | ||

| 自己負担額 | 区分 | 自己負担額 | |

| 市民税所得割課税世帯 | 市民税所得割非課税世帯 | ||

| 入院 | 1日 300円 | 無料 | |

| 通院 | 1回 300円 | 無料 | |

| 調剤 | 無料 | ||

| 入院時食事療養費 | 無料 | ||

○ 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、助成対象となりません。

学校管理下での負傷または疾病に寄り受診する際は、受給券を使用せずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児童は2割)相当額をお支払いください。

手続き(新規・転入)

【申請に必要な書類など】

(1)ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書

(2)同意書

※収入状況・課税状況、家族状況、健康保険データ、個人番号について館山市が確認することに同意するものです。

(3)申請者本人および児童の健康保険資格情報のわかるもの

(例:マイナポータルの資格確認画面、資格確認書、資格情報のお知らせなど)

(4)戸籍謄本

(離婚や死別の事実が記載されたものであって発行から1か月以内のもの)

(5)世帯全員の住民票の写し

(6)申請者本人および扶養義務者等の前年の所得の状況を証する書類

(7)養育費に関する申告書

(8)本人確認書類、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)

(9)印鑑

※(1)および(2)、(6)につきましては、社会福祉課(子ども課窓口)に様式がございます。

※状況により、上記の必要書類を省略できたり、上記以外の書類が必要となったりする場合があります。

【状況によって必要となる場合がある書類の例】

(A)(死別の場合)遺族年金の証書

(B)(持ち家の場合)家屋の名義が確認できるもの

(C)(賃貸物件の場合)賃貸契約書等

(D)電気・ガス・水道の直近の領収書

(E)その他必要と認められるもの

所得制限について

所得制限限度額

| 適用開始 年月日 |

扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |

||

| 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | ||

| 令和6年 11月1日~ |

0 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |

| 1 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 | |

| 2 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 | |

| 3 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 | |

| 4 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 | |

| 5 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 | |

※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。

1 本人の場合は、

(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

(2)特定扶養親族1人につき15万円

2 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

【表の見方】

1 ここで『孤児』とは「父母の死亡した児童」をいいます。

2 離婚した後の児童の父又は母の所得は、所得制限の対象とはなりません。

3 子の父母からの養育費の8割相当額を所得に加算します。

4 養育者で受給される場合も「受給者本人」の所得制限となります。

5 収入額はあくまで目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除について、定められた額を控除した後の所得額で決まります。

毎年の更新手続きが必要です

更新書類の結果をもちまして、対象者がその年の11月1日から次年10月31日までの受給資格があるかを審査させていただきます。

必要手続き等の詳細は、更新手続きの期間になりましたらご案内いたします。

なお、所得制限により助成停止中の方につきましても、更新手続きにつきましてご理解・ご協力をお願い申し上げます。

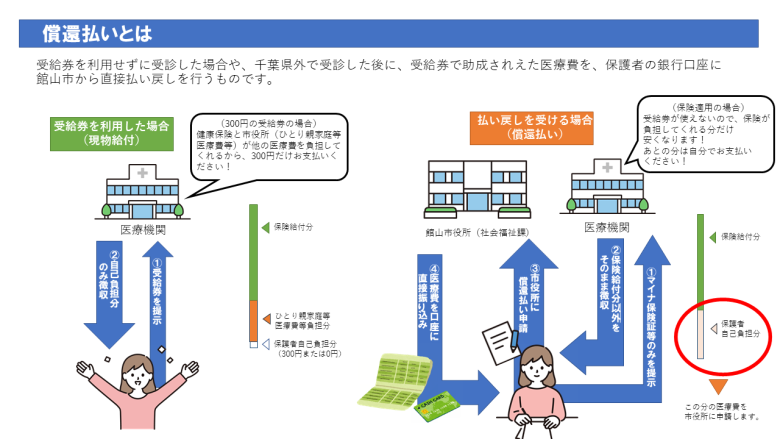

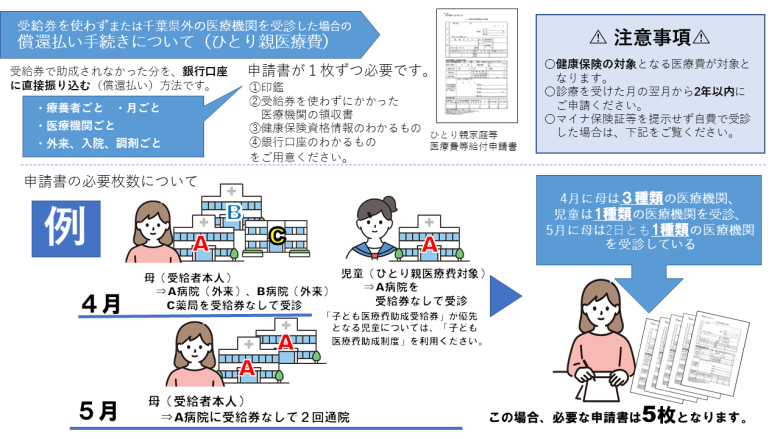

受給券を使用しないで保険診療を受けたときの手続きについて

○ お手元に受給券が届く前や、県外の医療機関で診療を受けた場合などは、後日申請することで助成が受けられます。

○ 診療を受けた月の翌月から2年以内の医療費が申請できます。

(2年間を過ぎたものは、申請しても助成の対象になりません。)

例:令和7年9月19日診療分の場合、令和9年9月30日までが申請期限となります。

※詳しくは、社会福祉課児童福祉係(こども課内)まで、お問い合わせください。

手続きの流れ

1. 「ひとり親家庭等医療費等給付申請書」に必要事項を記入

(1) 領収書は、原本にて申請いただきます。控えが必要な方は、事前にご自身でコピーの上、原本と併せてご提示ください。

(2) 療養者別に、月ごと、医療機関ごと、外来、入院、調剤それぞれに申請書が1枚ずつ必要となります。(診療報酬明細書・調剤報酬明細書ごとの申請となります。調剤薬局では、複数の医療機関から発行された処方箋に基づいた調剤を行った場合は、その発行元の医療機関ごとに分けられます。)

2. 1の「ひとり親家庭等医療費等給付申請書」を診療月の翌月以降に社会福祉課(こども課窓口)へ提出する。

3. 毎月10日までに提出された給付申請書の内容を確認のうえ、翌月10日に指定の口座に振り込みます。

※ 内容確認のため、翌々月以降の支給となることもあります。

※ 提出締切日が土・日・祝日に当たる場合には翌日等に変更となります。

※ 支給日が土・日・祝日に当たる場合には順次繰り上がって支給します。

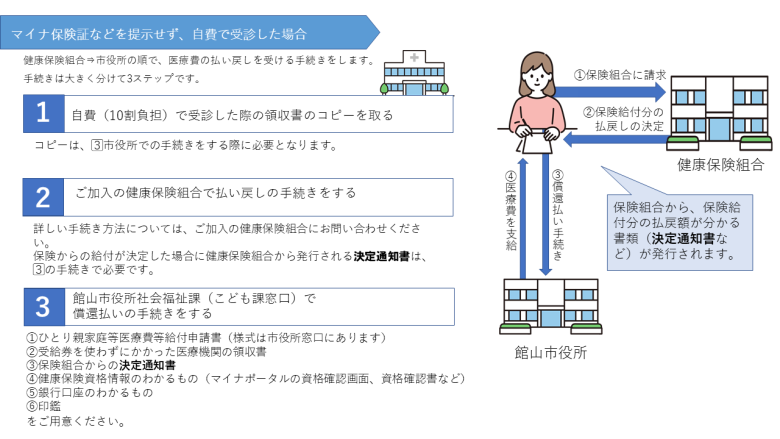

※マイナ保険証などを提示せず、自費で受診した場合

まず、ご加入の健康保険組合で払い戻しの手続きを受けてから、社会福祉課(こども課内)での手続きとなります。

その他届出

2 受給の資格がなくなった時(婚姻(※事実婚を含む)、転出、児童を監護しなくなった場合)は速やかに届け出てください。

3 前年中に新たに養育費を受け取った場合や、養育費に変更があった場合には、ご連絡願います。(児童扶養手当受給者は現況届時に確認させていただきます。)

※ 届出内容が変更されているのに、変更した内容を社会福祉課(こども課窓口)へ届けていない場合、助成が受けられない場合がありますのでご注意ください。

※変更届によって受給券の内容に変更が生じる場合は、再審査ののち改めて新たな受給券を郵送にてお送りいたします。

※所得更正等によって助成内容に変更が生じる場合は、その変更の事実があった日に遡って新しい助成内容が適用されます。変更が生じた日から新しい受給券がお手元に届くまでに古い受給券で医療機関にかかった分は、医療費を返却頂いたり、古い受給券で医療機関を受診した際の領収書で償還払い手続きをお取り頂いたりする場合があります。

他制度との関係について

他の公費負担制度について

小児慢性特定疾患、育成医療、特定医療費(指定難病)など、他の公費負担制度が適用される場合は、その公費負担制度が優先となり、発生した自己負担金の範囲の中で、ひとり親家庭等医療費等助成制度から医療費が助成されます。子ども医療費助成受給券との調整について

子ども医療費助成制度とひとり親家庭等医療費等助成制度の両方の受給資格があるお子様については、有利な方(自己負担額が低くなる方)の受給券が発行されます。このホームページ下部のQ&AにおけるQ3もご覧ください。適正受診のお願い

診療時間外・深夜・休日の受診はなるべく控えましょう

急病などやむを得ない場合を除いては、できる限り診療時間内に受診するようにしましょう。夜間に急な病気等で心配な場合は下記までご相談ください。

緊急性が高い場合は、迷わず119番で救急車を呼んでください。

| 千葉県救急安心電話相談 | #7119 または 03-6810-1636 |

(平日・土曜日) 午後6時~翌午前8時 (日曜・祝日・年末年始・GW) 午前9時~翌午前8時 |

| (子どもの場合) 子ども急病電話相談 |

#8000 または 043-242-9939 |

毎日 午後7時~翌午前8時 |

身近で信頼できる「かかりつけ医」を持ちましょう

「かかりつけ医」とは、健康に関することを何でも相談でき、必要なときには専門医や医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる医師のことをいいます。同じ病気で複数の病院を受診するのは控えましょう

いわゆる「はしご受診」は、医療費が余分にかかるだけではなく、重複した検査や投薬によって、大切な身体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。信頼できるかかりつけ医を見つけ、まずはかかりつけ医に相談するようにしましょう。※治療法を主治医と一緒に判断するために、主治医以外の医師や専門家の意見を求める「セカンドオピニオン」とは異なります。

ジェネリック医薬品を有効に活用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先に発売されている医薬品(新薬)と同等の効き目、品質、安全性が国から認められながら、価格も安く抑えられた医療用医薬品です。医師や薬剤師と相談しながら活用についてご検討ください。ひとり親家庭等医療費等Q&A

Q1. いつからの医療費が対象となりますか?

A1. 基本的に申請日(申請書を記入し、社会福祉課に提出した日)からとなります。他の市町村における同様の制度の受給者として転入された場合、転入日より1か月以内にご申請頂ければ、受給資格開始日を転入日に遡ることができます。Q2. 受給券を紛失してしまいました。再発行はできますか?

A2. 再交付申請書の提出を以て再交付が可能です。申請書の様式は社会福祉課(こども課内)にございます。Q3. 子どもに「子ども医療費助成受給券」が送られてくる場合と「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が送られてくる場合があるのはなぜですか?

A3. お子様には原則として「子ども医療費助成受給券」を発行しておりますが、受給資格を比較して「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」の方が有利(自己負担額が少なくなる)場合は、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」をお送りしています。2つの制度で自己負担額に違いが生じてくる理由としては、次のPDFをご覧ください。

▶▶▶発行される受給券について(PDF)

Q4. 第三者行為(交通事故、他人からの暴力、他人の飼い犬からの咬傷など)にかかる医療費は対象になりますか?

A4. 原則として対象となりません。ただし、例外として、加害者がわかっていない場合(ひき逃げなど)は、一時的に医療費を助成することができます。加害者が判明したら、加害者が保護者へ該当する医療費を支払い、保護者より館山市へ返還するという流れとなります。

- このページについてのお問い合わせ

-

健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内)

住所:〒294-8601

千葉県館山市北条1145-1

電話:0470-22-3750

FAX:0470-23-3115

E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp